Wie Oberammergau sich von antijüdischer Tradition befreit

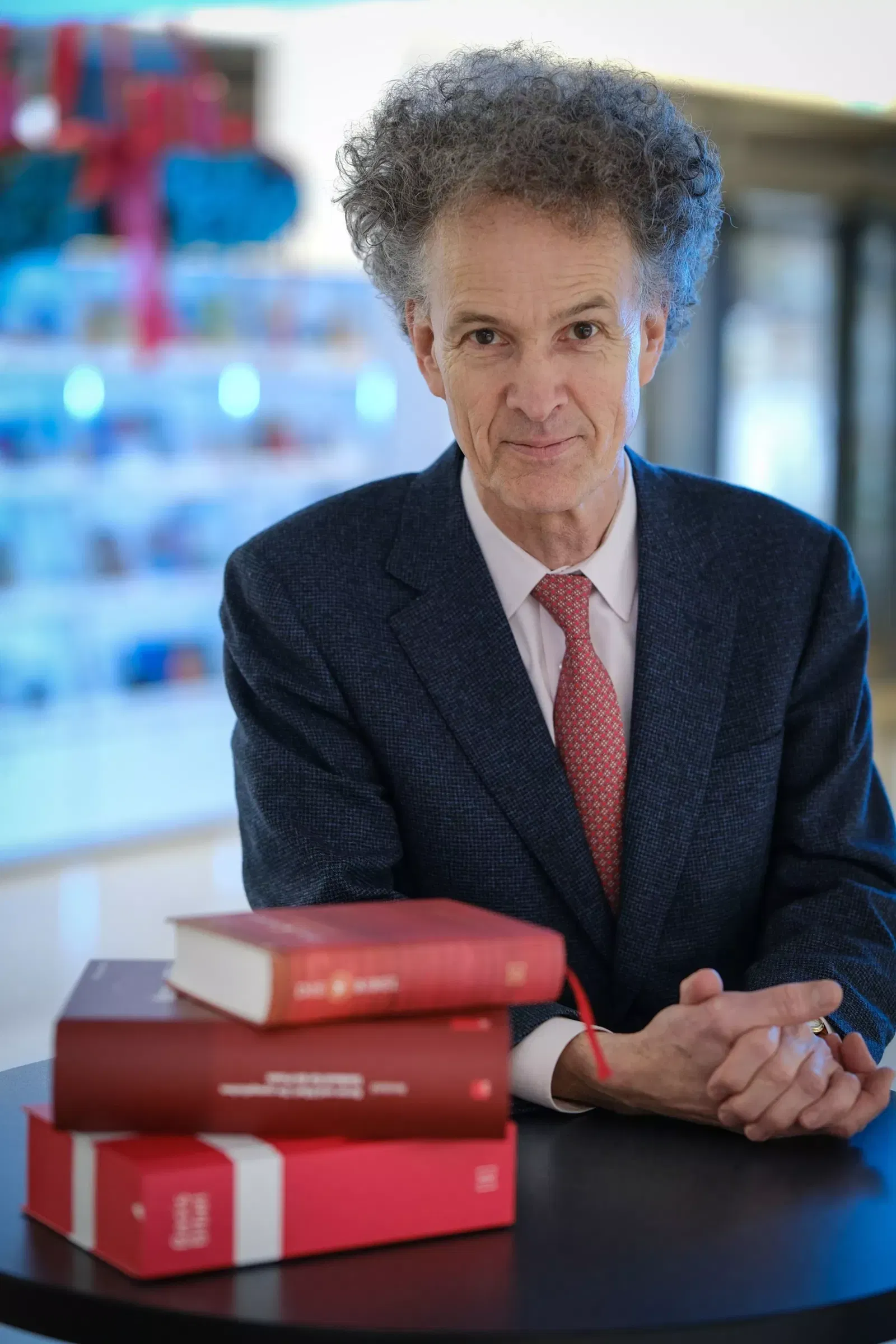

Theologe Wolfgang Reinbold taucht tief ein in dunkle Kapitel von Kirche und Gesellschaft. Und zeigt auf, wie Veränderung gelingen kann.

Ein Dorf führt alle zehn Jahre ein großes Drama auf - und am Ende stirbt der Sohn Gottes. War die römische Besatzungsmacht dafür verantwortlich oder der angebliche kollektive jüdische Wunsch nach Jesu Tod? An dieser Frage scheiden sich im bayerischen Oberammergau seit Jahrzehnten die Geister. Das 1634 begründete Passionsspiel ist das wohl bekannteste und meistbesuchte weltweit - und es hatte lange Zeit den Ruf, die Erzählung vom jüdischen Mord am Heiland zu kultivieren.

Nun hat der evangelische Theologe Wolfgang Reinbold ein opulentes Buch verfasst, das zur Frankfurter Buchmesse erschienen ist und Licht ins antisemitische Dunkel bringen soll. Denn in „Oberammergau und die Juden 1900-2022. Eine kommentierende Synopse“ (erschienen bei Vandenhoeck&Ruprecht, 627 Seiten, 49 Euro) lassen sich die Texte der Aufführungen von 1900, 1970, 1990 und 2010 parallel lesen. Das Buch macht so die Veränderungen sichtbar, die die künstlerisch Verantwortlichen in dem Alpendorf seit 1970 in einem zunächst zögerlichen, später immer konsequenteren Prozess am Text vorgenommen haben.

Oberammergau als Schauplatz der Veränderungen

„Die Judenfeindschaft steckt der Christenheit in den Knochen“, sagt Wolfgang Reinbold. „Und Oberammergau ist ein Schauplatz, an dem man sowohl das Alte sehen kann als auch das, was sich inzwischen verändert hat. Diesen Prozess aufzuzeigen war meine Motivation.“ Reinbold schreibt der schrittweisen Abkehr von der traditionellen antisemitischen Darstellung „welthistorische Bedeutung“ zu. Immerhin hatte die Festspielleitung selbst die Textrevision für die Aufführung im Jahr 2000 damit begründet, das Passionsspiel habe „verschiedentlich dazu beigetragen, den Boden zu bereiten, aus dem dann die furchtbare Frucht der Judenvernichtung hervorging.“

Reinbold hält die Veränderung auch für ein „kirchengeschichtliches Ereignis erster Güte“. Schließlich habe die wirkmächtige bayerische Bühnen-Erzählung der Passionsgeschichte vor großem Publikum immer auch ausdrücklich kirchlichen Segen gefunden. Und damit in den Augen des Beauftragten für Interreligiösen Dialog der Landeskirche einen weiteren Beleg dafür geliefert, dass die christliche Theologie die Juden für mehr als 1950 Jahre verachtet und gehasst habe. „Das war beinahe Pflicht“, sagt Reinbold - und habe sich seit 1980 erst nach und nach geändert. Erst 1995 habe etwa die Synode der Landeskirche Hannovers beschlossen, das Verhältnis von Kirche und Judentum insgesamt neu zu bestimmen. Und erst seit 2013 sei schließlich in der Kirchenverfassung die besondere Verbindung zum jüdischen Volk benannt worden.

Und in Oberammergau? Was bei den traditionsbewussten Aufführungen rund um das Leiden und Sterben Jesu zu hören und sehen war, ging bis vor wenigen Jahrzehnten auf den Pfarrer und Spielleiter Joseph Alois Daisenberger (1799-1883) zurück. Dessen Text wurde mehr oder weniger alle zehn Jahre immer wieder gespielt. Seinen Judas, sagt Theologe Reinbold, zeichnete Daisenberger „als Sinnbild des ewigen Juden: geldgierig, hinterlistig“. Bis vor wenigen Jahren habe man diesen dann auch sehr oft ganz bewusst mit einem Schauspieler mit markanter Hakennase besetzt.

Auch andere Details der lange genutzten Texte seien „hasserfüllt“ - etwa, was die Hohepriester von sich geben. Die jüdischen Oberen agierten wie ein schwarzer Block, der Jesus mit allen Mitteln ans Kreuz bringen wolle. In der Logik der alten Texte, sagt Reinbold, habe sich Gott von den Juden abgekehrt. Noch in der Ausgabe von 1990 sei auch deshalb das legendäre Zitat „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“ enthalten gewesen. „Erst zehn Jahre später hat man die Kraft dazu gefunden, es rauszustreichen“, sagt der Autor.

Nächste Aufführung: 2030

In Reinbolds Buch ist etwa auch zum Todesurteil für Jesus ganz konkret nachlesbar, dass es zunächst dem „zudringlichen Verlangen“ der Juden zugeschrieben wurde, später dann aufgrund ihrer Anklage erfolgte, bis ab 2010 die komplette Streichung der Juden erfolgte. Historisch habe nun einmal Pilates das Urteil gesprochen, sagt Reinbold, der über den Prozess gegen Jesus promoviert hat.

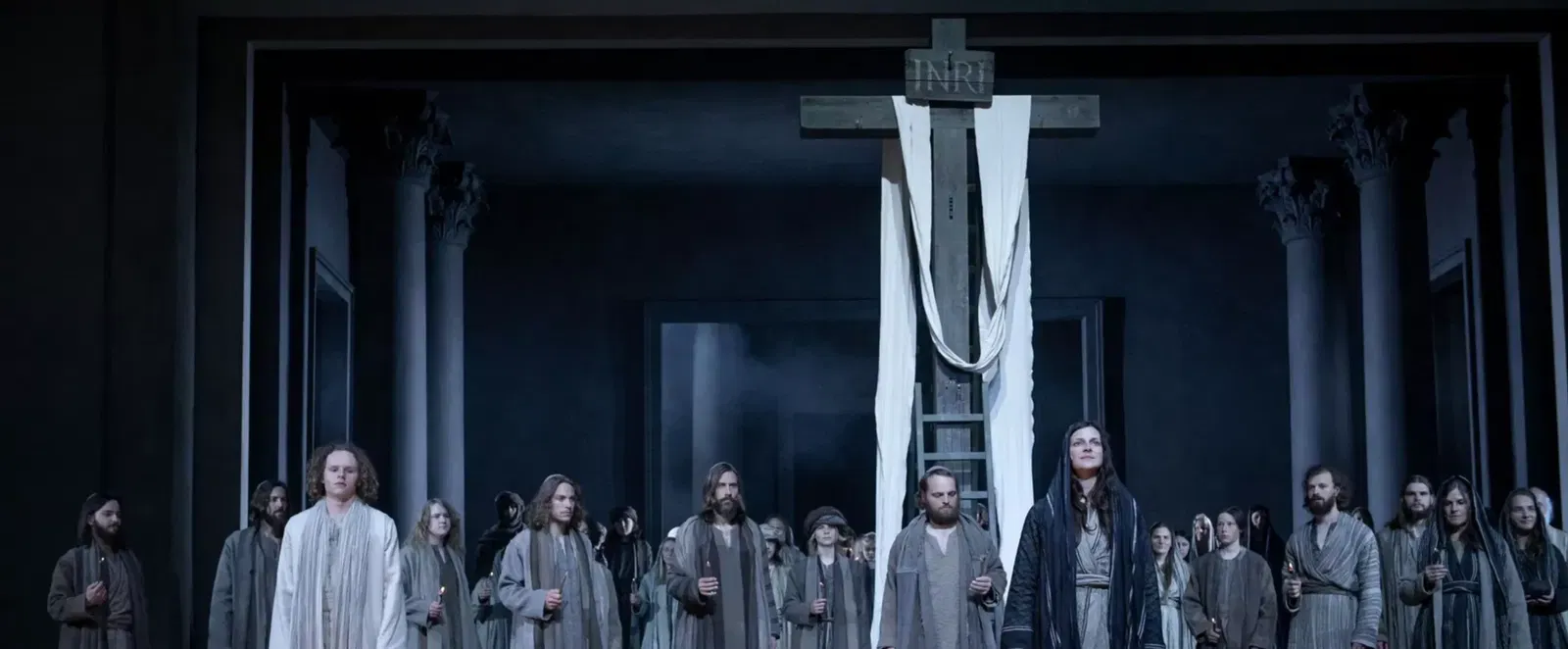

Seit 1990 ist Christian Stückl Festspielleiter und Regisseur in Oberammergau. Stückl unternimmt mit seinen Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern Reisen durch Israel, diskutiert intensiv mit jüdischen Gesprächspartnern. „Es besteht kein Zweifel: In Oberammergau, im Stück, hat Antisemitismus keinen Platz - und er hat auch keinen Platz im Leben der Darsteller", sagt Stückl. 2022 zeichnete das American Jewish Committee (AJC), die weltweit führende jüdische Interessenvertretung im interreligiösen Dialog, den gebürtigen Oberammergauer mit dem renommierten Isaiah Award for Exemplary Interreligious Leadership aus.

Stückl hat in seiner letzter Textfassung von 2022 erneut viel gestrichen und ergänzt: Jesus redet plötzlich hebräisch, zentrale Figuren wie Judas sind nicht mehr holzschnittartig, sondern voller Brüche gezeichnet. Vieles werde so plausibler, so Reinbold - manches aber auch nicht. 2030 ist das nächste Aufführungsjahr - und die Arbeit an den Texten bleibe eine gewaltige Aufgabe: „Das dramaturgische Feld ist nun völlig offen und die Regie muss entscheiden, was sie will.“

Ob in Andacht, Gemeindebrief, Kinder-Gottesdienst: Wir müssen unsere Spreche reflektieren

Ursula Rudnick, die Beauftragte der Landeskirche Hannovers für Kirche und Judentum, nennt Antijudaismus „ein Problem, das in den vergangenen Jahrzehnten als ein Geburtsfehler des Christentums und der christlichen Tradition erkannt wurde.“ Es sei bewusst und unbewusst tief in der Kultur Europas und der Tradition des Christentums verwurzelt. Das Buch zum Passionsspiel sei auch deshalb keineswegs eine rein akademische Angelegenheit: „Weit gefehlt. Denn in jedem Karfreitagsgottesdienst stellt sich die Frage: Wie reden Pfarrerinnen und Pfarrer von der Kreuzigung Jesu?“

Dass die Erfahrungen aus Oberammergau für viele Menschen, die in Kirchengemeinden rund um Ostern das Passionsgeschehen erzählen wollen, wichtig sein können, findet auch Wolfgang Reinbold: „Jede Pastorin, jeder Diakon kann sich fragen: Wie mache ich das, wenn ich mit diesen Stoffen zu tun habe? Wie rede ich über die Pharisäer? Wie präsentiere ich den Judas? Da habe ich so viele Möglichkeiten, und nicht wenige davon sind toxisch.“ Sobald einer der geldgierige Jude werde, der rachsüchtige, werde die Sache „sehr, sehr schwierig“. Ganz egal, ob im Gemeindebrief, in einer Andacht oder im Kindergottesdienst. „Für den Gemeindealltag brauchen wir Menschen, die darüber nachdenken, wie wir über das Judentum sprechen. Wir können ja nicht sagen: Weil wir hier kein Passionsspiel haben, geht uns das nichts an.“

Alexander Nortrup/EMA